12.ギミック理論における最大の鬼門

ギミック理論の目的を端的に表すと「見落としがちな作品の持つ設定や関係性」を余すことなく使い

その作品が持っている『本来の性能を引き出す』ことにある。

車でいうなら「プロット」という「エンジン」そのものは同じだとしても

「リアクションの種類を数値化して増やす」ことで見落としがちな作品が本来持っている

有用な「設定」や「関係性」を引き出すことで、差し詰めコーナーの立ち上がりでのトルク発揮したり、

ストレートでギアを上げエンジンパワー絞り出すようにして、面白さに差をつけるというものである。

リアクションの種類と面白さには、完ぺきとは言えないまでも一定の相関関係が存在すると

私は考えるのだが、そこには一点例外というか。気を付けなければいけない点が存在する。

それが『物語の序盤』である。

見落としがちな「設定や関係性」を引き出すのが、ギミック理論であるが

逆に言うと「設定や関係性」が、まだ構築されていない状態。

つまり、物語開始直後の『序盤』において、考えなしにtGPを上げると

不具合が発生する場合があるのだ。

その中でも発生しやすいのが『主人公のモブ化』という現象である。

6.物語を面白くする黄金パターン

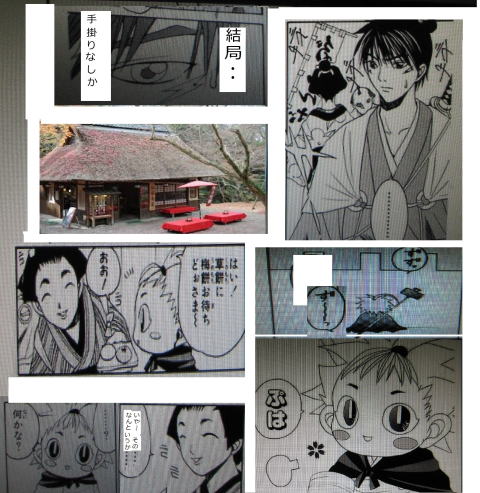

↑以前。ギミック理論の実践的な実例を紹介した際。

このように「主人公の初登場シーン」において、低いtGPの部分をカットして、

対比的な人物と絡ませ、tGPを上昇させるべきと紹介した。

この提案は、自分でも中々気に入っており、このシーンに限れば

面白くなったと、ある程度自信を持って言えるのだが……

実は、このシーンの構成を変更したことによる。諸刃の剣というか、

副作用のような事態がプロットによっては、発生する。

例えば、この話の後半。

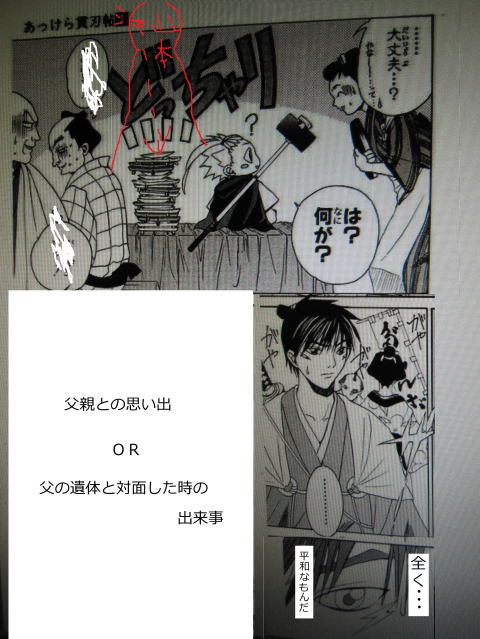

(実際の話とは異なるのだが)この後の展開が、こんなプロットだとしたら、どうだろう?

上の神妙な顔をした黒髪の若侍が、探していた父の敵である辻斬り(妖怪)を見つける。

↓

しかし、逆に返り討ちの危機に、絶体絶命! 走馬灯がよぎる

↓

そこへ主人公が助けに入る!

ヒロインや友人がピンチの所へ主人公が駆けつけ一件落着!

名作、凡作問わず。物凄く大雑把にいえば、こういったプロットは漫画の第一話や読み切りとしてよくある展開である。

なので、tGPを高く保ち。同様のプロットでも面白さに差をつけようという話だったのだが、

何も設定などが出そろっていない序盤においては、ある副作用を起こす場合があるのだ。

tGP「0,5」

tGP「2」

これは以前に、ギミック理論を利用しての実例の修正案である。

詳しくは当該ページを見てほしいのだが、ここで行っているのは

『対比的な人物にリアクションさせる』という方法で、tGPを増している。

しかし、その修正の中で、私は『初登場の主人公』の出番を、およそ半分にまで減らしているのである。

すると、どうだろうか?

この後。

敵の探索パート⇒ピンチ⇒主人公(ぷはの子供)が助けに入る

こんな展開になった時。

助けに入った主人公を見て、読者は「ん、誰だっけ?」となったり

「ぽっと出のヤツが来た」と思われる可能性が出てくるのだ。

これが「主人公のモブ化」である。

このように、序盤から我武者羅にtGPを上げすぎると、

スタート直後。まだ速度が十分でないのに、トップギアに入れてしまって失速する車のようになってしまうのだ。

私はこれまで「とにかくリアクションの種類を増やせば、面白くできる」と語ってきた。

しかし、作者と読者の間に理解度の差が大きい序盤では、そのシーン自体は良くなっても、

全体のまとまりがなくなったり、話がごちゃごちゃして理解されなくなったり、

リアクションの種類を増やすために主人公がリアクション要員になって、キャラが薄くなったり

その結果。感情移入できなくなったりする可能性が出てくるのだ。

このようなギミック理論の特性を理解し、是非とも名作を生み出してほしい。