3.ギミック理論

娯楽作品の面白さを決定する最大の要素とは一体何なのか?

一般的に言われるのが

「良くできたストーリー」や「魅力的なキャラクター」である。

ということは、良いストーリーやキャラを創造することが

作品を面白くする最善の策かというと、全くそうではない。

『1シ-ンに付き起こせる行動や出来事は1つだけ』であり

『その数は増やすことも減らすこともできない』という原則がある。

だから、いくら面白い展開や言動を用意しても

その数は増やすことができないので異常に効率が悪く。

単に「ストーリー」や「キャラ」を良くしたのでは、面白さには繋がりにくいのだ。

では、もっと効率が良く。面白さに繋がるものとは何か?

それが『リアクションの種類の多さ』なのである。

前にも述べたように

『1シーンで起こせるアクション(行動や出来事)は増やすことができない』

しかし、それに対する『リアクション』というのは、作り手次第で

いくらでも増やすことが可能なのだ。

当然、この「リアクションの数」こそが、面白さの客観的基準となる。

つまり、簡単に言ってしまうと面白いといわれる作品は、

このアクションに対するリアクションが常に豊富であり。

逆に、つまらないとされる作品は、

全体を通してリアクションが少ない傾向が強いのだ。

そして、作品のリアクションの多い少ないを左右するのが

「ストーリーのでき」や「キャラの魅力」ではなく。

その作品の持つ『ギミック構造』なのである。

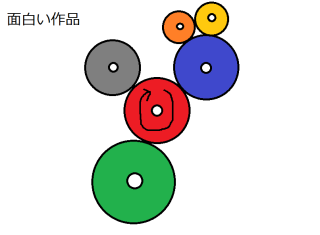

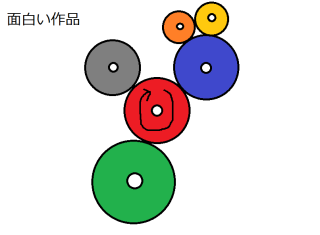

ギミック構造とは、どんなものか。図で説明しよう。

赤い丸を「1シーンにつき1回転するモーターのギア」だとしよう。

(回転=アクションと考えてほしい)

このモーターが回転する時。面白い作品というのは

次のようになっている。

ご覧の通り、歯車がガッチリとかみ合い。

赤いモーターが1回転すると、他のギア達もしっかり動くのである。

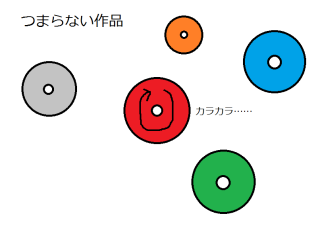

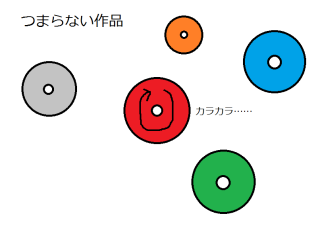

では、つまらない作品だと、どうなるか?

今度は歯車が全くかみ合っておらず。

主人公がアクションを起こしているのに、完全に空回りしている。

ストーリーは進んでいるが、何の盛り上がりもない

シラけた糞展開が想像できるのではないだろうか。

このようにストーリーを盛り上げることで最も重要なのは

ストーリーそのものやキャラクターの魅力ではなく。

「1アクション」に対して、沢山の「リアクション」が起こせるような

ストーリー展開やキャラクターの関係の配置。

つまり、それら『ギミック、構造』だということなのだ。

そして、この仮説には実に面白い点がある。

現実のモーターでは、多数のギアを噛ませると

その負荷によって、モーターの回転数は落ちてしまう。が、

創作物の原則においては

『1シーンにおけるアクション(回転)の数は、増えることも減ることもない』ため。

どんなに負荷を掛けてもモーターの回転(登場人物のアクション)は

1つから増えることも減ることもないため。

負荷を掛けければ掛けるほど得られるパワーは増えていくのだ。

これこそ、同じエンジン(制約)でありながら

面白さとして差が生まれる最大の原因なのである。

では、ようやく話を面白さの数値化に戻そう。

もうお気付きかと思うが面白さの数値である「tGP」とは

1アクションに対するリアクションの数によって算出される。

その方法はこうだ。

まず、映画でも漫画でもいいので、どこか1つのシーンを選び。

「受動態を使用せず」「アクションを具体的かつ簡潔に表し」

①「××が○○をしている」シーンと

シーンを定義する。

②そして、○○というアクションに対して

何種類のリアクションが起こったかを数える。

……以上、終了である。

この時、リアクションの種類が1つなら『1tGP』であり、2つなら『2tGP』

3つなら『3tGP』となり。この数値が高いほど

「その作品(のこのシーン)は、客観的にいって面白い」といえるのである。

そして、あなたがシナリオなり脚本なりを作っている時。

不安を感じたら、そのシーンを定義して「tGP」を算出し

もし、1tGPや0tGPしか無いなら、高いtGPが出せるよう

ギミック構造を作り直せばいいのである。

そのtGPによって、仮に問題が解決したとしたら

それは「世界の理不尽を1つ潰した」ことを意味し。

この世にとって、間違いなくプラスであるはずだ。

このように作品の出来を客観的な数値に直し

可視化してクオリティアップに役立てる。

これが私の考案した最先端の創作技法

『ギミック理論』である。

では、「創作無間地獄」に苦しむ罪無きドリーマーが

一人でも多く理不尽を打ち砕けることを祈りながら

これからはギミック理論を具体的な例を挙げつつ解説していこう。

4.何故スラムダンクは面白いか?に続く。

|